La mulette épaisse est un mollusque lamellibranche d'eau douce qui appartient à la famille des Unionidae. Contrairement à la moule perlière, les différents aspects de son écologie sont nettement moins connus et les publications qui en traitent sont particulièrement rares.

Description

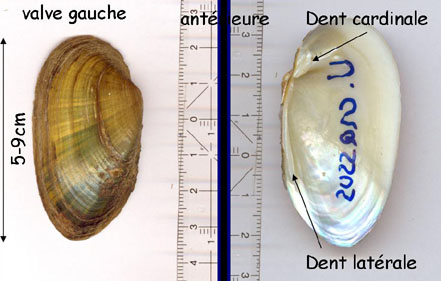

La coquille

présente une forme ellipsoïdale ou ovoïde dont la partie

postérieure est beaucoup plus longue que la partie antérieure.

Elle est constituée de deux valves très épaisses reliées

par une charnière assez bien développée. La fermeture

est aussi assurée par la présence de deux dents cardinales coniques

bien séparées sur la valve gauche et d'une dent cardinale conique

sur la valve droite. Cette dent latérale est très marquée

chez la mulette épaisse et permet de la différencier facilement

la moule perlière !

La coquille présente des bandes d'accroissement denses et régulières

et sa couleur est généralement brun foncé, plus rarement

brun clair. Elle présente aussi des plages de coloration vert bouteille.

La nacre de l’intérieur des valves est légèrement

rosée. La longueur de la mulette de rivière adulte varie de

50 à 70 mm, sa hauteur de23 à 33 mm et son épaisseur,

de 25 à 35 mm.

Distribution géographique

Cette espèce se retrouve en Europe centrale, occidentale et septentrionale, en Asie mineure jusqu'en Mésopotamie, aux Pays-Bas, en Belgique, mais manque en Grande-Bretagne. En Belgique, on peut la trouver essentiellement dans les rivières de Haute- et Moyenne Belgique (Nijs et Van Goethem, 1995). Ses populations ont assez nettement régressé depuis le début du siècle puisqu’à partir de 1950, on ne la trouve pratiquement plus qu’au sud du sillon Sambre-et-Meuse (voir la carte dressée d’après les données complétées de Nijs & Van Goethem, 1995).

Deux formes ont été décrites dans nos régions. La première ressemble à Unio crassus crassus et vit dans les rivières ardennaises, pauvres en calcaire. La seconde ressemble plus à Unio crassus batavus et vit dans les autres cours d'eau.

Habitat

La mulette de rivière se rencontre dans les ruisseaux ou dans les fleuves sur des fonds sableux, sablo-limoneux ou vaseux. Elle peut coexister avec Margaritifera margaritifera sans entrer en compétition (Bauer et al., 1991). Ces deux espèces peuvent donc vivre dans des rivières présentant les mêmes conditions écologiques. Cependant, la mulette de rivière se retrouve plus souvent dans des eaux plus riches en nitrates et en calcium (Bauer et al., 1991). Enfin, il est indispensable que ces rivières aient une population saine de poissons hôtes.

Biologie de la reproduction

Le cycle

de vie est très semblable à celui décrit pour la moule

perlière et comporte également 4 stades de développement

: glochidie, et les stades parasitaire, juvénile et adulte. L'espérance

de vie est seulement d'environ 20-30 ans.

Dans le cas de la mulette de rivière

le chabot (Cottus gobio) serait un hôte plus approprié

que la truite

fario (Bauer et al., 1991). La perche

(Perca fluviatilis), le chevesne

(Leuciscus cephalus), la vandoise

(Leuciscus leuciscus), le rotengle

(Scardinius etythrophtalmus), le gardon

(Rutilus rutilus) pourrait également convenir.

Régime alimentaire

La mulette se nourrit par filtration. Son alimentation est essentiellement constituée d'algues filamenteuses, de protistes et de détritus végétaux.

Statut légal

La mulette de rivière jouit d’une protection légale puisqu’elle est concernée :

1. par la Directive du Conseil n° 92/43/CEE sur la conservation des habitats naturels, de la flore et de la faune sauvage (annexe 2 : espèces animales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation ; annexe 4 : espèces animales d’intérêt communautaire nécessitant une protection stricte).

2. par le décret du gouvernement wallon du 06 décembre 2001 relatif à Natura 2000 (l'article 2 bis de la loi sur la conservation de la nature) ce qui implique une protection stricte des individus à tous les stades de leur vie, ainsi que de leurs sites de reproduction et habitats naturels.

Conclusions et propositions de mesures de conservation

Comme l’écologie d’Unio crassus est nettement moins bien connue que celle de Margaritifera margaritifera, et que cette espèce a une répartition plus limitée, correspondant à des exigences plus strictes, nous pouvons considérer que les mesures proposées pour la conservation de la moule perlière peuvent s’appliquer avec un certain succès à Unio crassus également. Toutefois, nous tenons à souligner que, compte tenu du fait qu’elle soit nettement moins bien connue, il nous paraît qu’un programme visant à diagnostiquer l’état de ses populations est encore plus nécessaire.

Source : R.Libois & S. Kinet, 1999